番組表

特集

2025年06月16日

梅雨から始める「夏の備え」 熱中症・食中毒対策を徹底解説(2025年06月14日放送)

梅雨の時期、ジメジメとした空気に体調も気分もすっきりしないという方も多いのではないでしょうか。

しかしこの季節、気をつけなければならないのが「熱中症」と「食中毒」です。

まだ本格的な夏ではない今こそ、備えるべきポイントを特集しました。

梅雨でも油断大敵「熱中症」

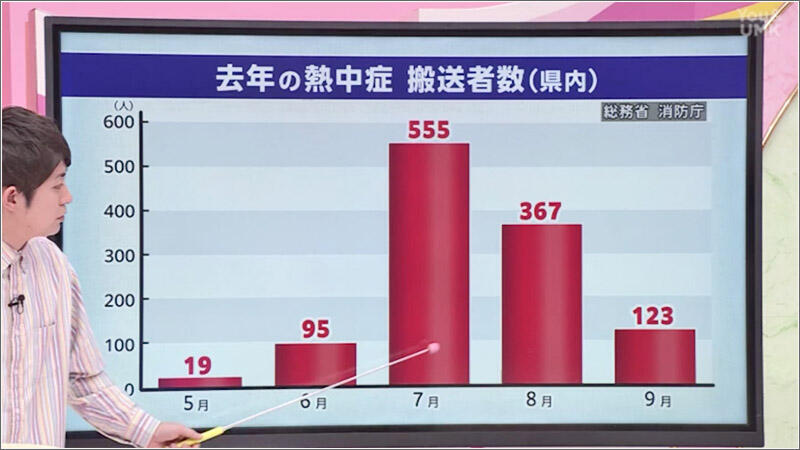

「暑さはまだ本格的じゃないから大丈夫」と思いがちですが、実は6月から熱中症の搬送者が増加し始めます。

宮崎県内では今年5月から6月上旬にかけて64人が熱中症で搬送されており、既に注意が必要なレベルです。

宮崎大学医学部 落合秀信教授によると、梅雨時期の「高い湿度」が原因の一つ。

気温が20度台でも湿度が80%を超えると、体内の熱がうまく逃げずに体温が上昇、熱中症につながります。

また、寒暖差による体温調整機能の不調もリスク要因です。

特に、高齢者の方はなかなか汗かいたりしても喉が渇きにくいという場合があります。

知らず知らず脱水症状になっている場合も。「ちょっと今日は暑いな、少し体だるいな」と思ったらこまめな水分補給が重要です。

脱水状態を見分けるポイント

- 喉が渇く前の水分補給と塩分摂取

- 無理をして外で活動しない

- クーラーで室温を快適な温度に

- 風通しのよい服装と環境づくり

もし誰かが体調を崩していたら、意識の有無を確認。

意識がある場合は涼しい場所へ移動し水分補給。

扇風機で風を当てることも効果的です。

意識がなければすぐに救急車を呼びましょう。

6月から急増「食中毒」にも注意!

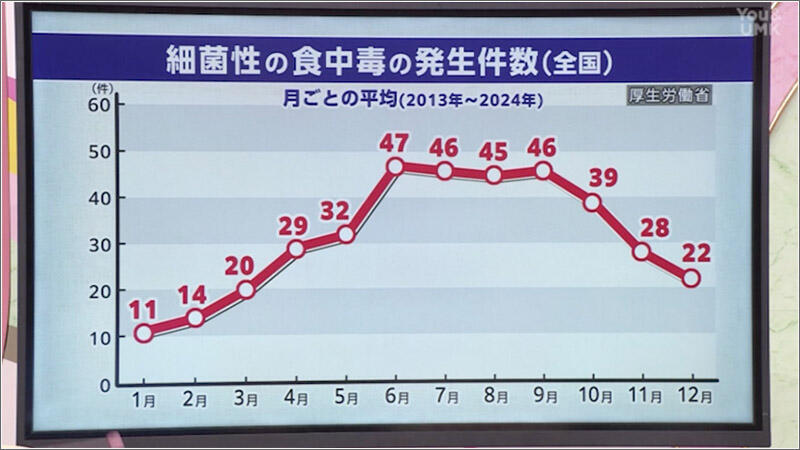

食中毒の中でも特に注意したいのが、細菌によるもの。

厚生労働省の統計では、6月から細菌性食中毒の発生件数が急増しています。

宮崎大学農学部 井口純教授によると、特に「カンピロバクター」が代表的。

鳥や牛、豚などの腸内に生息していて、食肉処理をする際に何らかの原因で肉の表面に付着し、それを食べることで感染します。

井口教授は、「かなり高い割合で、お腹の中にいる。市販のスーパーで売っているような鶏に関しても表面にはカンピロバクターがいるかもしれないと疑った方がいい」と話します。

気温が30 ~ 40度が増えやすい環境で、夏場の車内などは特に注意が必要です。

また、夏のレジャーにおいてバーベキューなどで加熱が不十分な状態の肉を食べることにより感染する事例も多いということです。

生肉(特に鶏肉)の内部や表面に付着していることがあり、加熱不足が感染リスクとなります。

基本的には75℃、1分以上の加熱によって完全に死滅させることができるので、まだ赤い肉が含まれているようなものであるならばもう一回加熱するなどの処理が必要です。

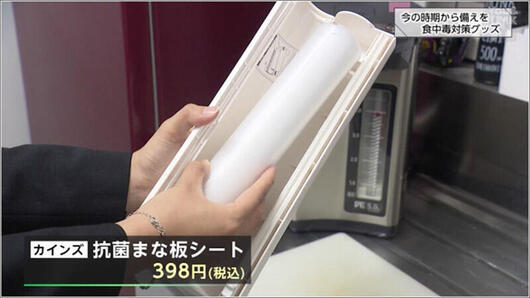

生肉を調理した後の調理器具の扱いにも注意が必要です。生のお肉を切ったまな板はしっかり洗い、加熱しないで食べる野菜、果物などは道具や場所を分けて調理するなど、細菌の増殖を防ぐための対策も重要です。

食中毒対策のポイント

- 鶏肉などは「中心部75℃で1分以上加熱」

- 生肉と野菜は調理器具を分ける

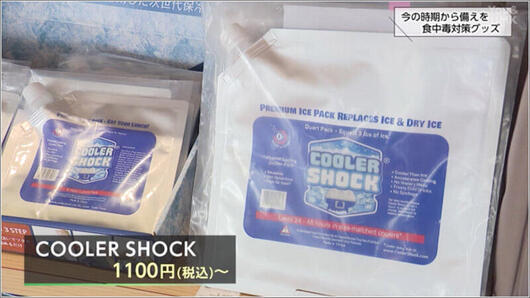

- お弁当は涼しい場所に保管

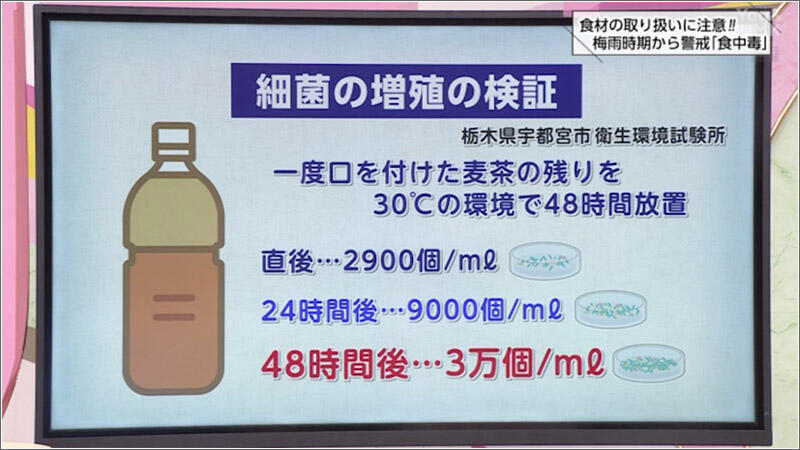

- 口をつけたペットボトルはなるべく早く飲み切る

(一度口をつけた麦茶のペットボトルの残りを、30度の環境で48時間放置したという実験 口をつけた直後は1mlあたり約2900個だった細菌が、24時間後には約9000個に増え、さらに48時間後にはもともとの10倍を超える、約3万個まで増殖したという結果)

ハンズ宮崎店で聞いた「売れている食中毒対策グッズ」

最新の便利グッズを使えば、忙しい毎日の中でも賢く・楽に対策できます。