番組表

特集

2025年04月14日

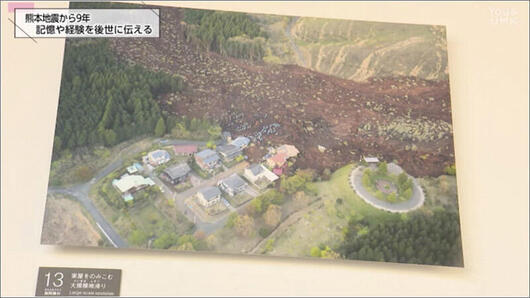

熊本地震から9年 記憶をつなぐ震災ミュージアムKIOKU(2025年04月12日放送)

2016年4月14日午後9時26分、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード6.5の地震が発生。

その約28時間後、より規模の大きいマグニチュード7.3の本震が熊本を襲いました。

この「熊本地震」により、死者は275人、約19万9000棟の住宅が被害を受けるなど、甚大な被害がもたらされました。

震災から9年となる今、その記憶と教訓を未来へと伝えるために開設された施設や、今なお進行中の断層活動、そして今後予想される南海トラフ地震について、改めて考えます。

記憶を伝える場所 「熊本地震 震災ミュージアムKIOKU」

熊本県南阿蘇村にある「熊本地震 震災ミュージアムKIOKU」。

2023年に開設されたこの施設は、熊本地震の被害やその教訓を未来へ伝えることを目的とした展示施設です。

地震当時の被害を振り返り、防災の備えについての知識を得ることができます。

被害の"リアル"を伝える数々の展示物

■地震で崩落した阿蘇大橋の一部

■土砂災害に巻き込まれた赤い車の実物展示

■本震が発生した「午前1時25分」で止まったままの時計

展示物が、言葉では伝えきれない「自然災害の脅威」をリアルに伝えています。

さらに、断層の真上に位置した東海大学の旧キャンパス跡も見学。

布田川断層による地割れや、鉄筋コンクリートの建物が破壊された様子がそのまま残されています。

車中泊の影響と、見過ごされがちな「関連死」

熊本地震では、2度の震度7に加え、余震が長く続いたため、多くの住民が車中泊を余儀なくされました。

その結果、災害関連死が約220人にのぼりました(地震による直接死は50人)。

これは、備えが不十分だったことで防げた可能性のある死。

高齢者や障がいのある方への支援、衛生・医療・食料の備蓄など、「避難生活」に対する備えの重要性が浮き彫りとなりました。

今もなお動き続ける断層 ― 熊本地震の震源帯

熊本地震は、布田川断層帯と日奈久断層帯が交差する地点で発生しました。

宮崎公立大学の山下裕亮准教授によると、震源となった北側では余震が収束しつつある一方で、南側では現在も地震活動が続いており、歪みが溜まり続けているといいます。

今年3月18日には、南側の熊本県天草・芦北地方でマグニチュード4.8、最大震度4の地震も発生。

将来的にマグニチュード7.6以上の地震が発生する可能性も指摘されています。

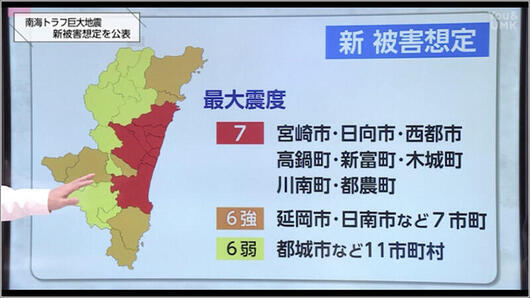

南海トラフ巨大地震への備え ― 新しい被害想定

今後30年以内に80%程度の確率で南海トラフ巨大地震が発生するとされています。

政府は南海トラフ巨大地震の新たな被害想定を公表しました。

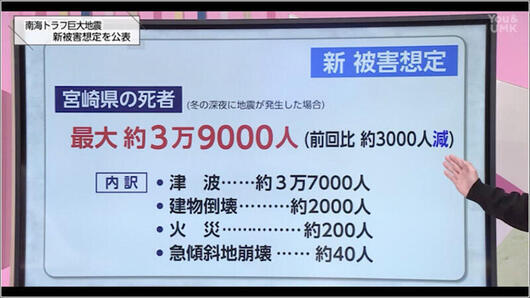

■想定される被害 新被害想定(冬の深夜に地震が発生した場合)

- 最大震度:震度7(宮崎市、日向市など8市町村)

- 津波の高さ:最大17m(串間市)

- 津波到達時間:最短15分(日南市)

- 死者数(宮崎県内):約3万9000人(そのうち約3万7000人が津波によるもの)

しかし、この想定は「避難率が低い場合」の試算。

仮に10分以内の避難率が100%であれば、死者数は約6000人にまで減らすことができるとされています。

山下准教授は「地震の備えは、避難生活、支援体制、そして『自分の命を自分で守る意識』が重要。

熊本地震の教訓を生かし、災害を"自分ごと"として考えることが何より大切」だと話します。

熊本地震から9年。被災者の声、現場の実態、そして専門家の警鐘を通じて、改めて災害への備えを見直す機会にしましょう。

お問い合せ

■熊本地震震災ミュージアムKIOKU

熊本県南阿蘇村河陽5343-1【MAP】

開館:9時 ~ 17時

休館:月曜(祝日の場合翌平日が休館)

料金:大人500円 県外中高生400円 県外小学生300円

Instagram:https://www.instagram.com/kioku_kumamoto