番組表

1泊2日の避難所生活を竹下凜アナが体験 暗闇の避難訓練も抜き打ちで...「グッズの実用性」「共助の大切さ」に"気づき"

2025年11月20日

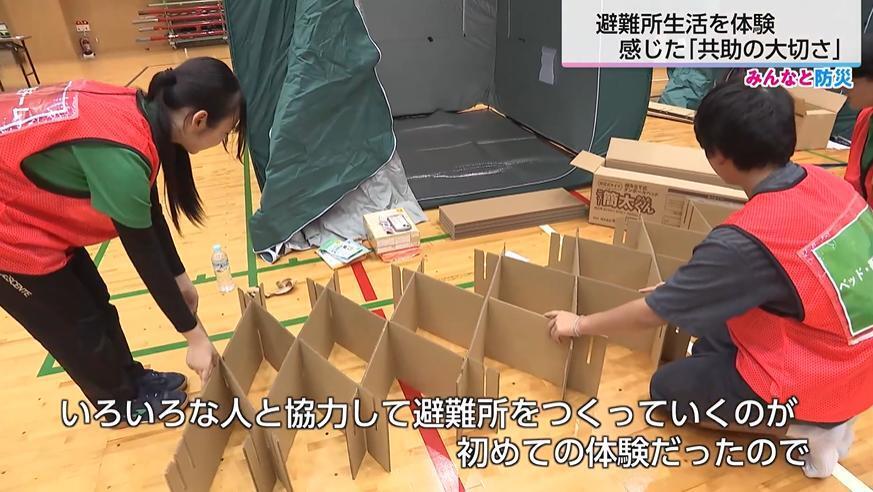

災害時の避難所生活を想定した体験イベントが宮崎市で実施された。自治体職員に加え学生や一般住民が参加し、避難所の設営や運営をチームに分かれて体験。簡易ベッドでの睡眠の質や、各自が持ち寄った防災グッズの有効性など、実体験を通じた数々の"気づき"があった。

【動画】1泊2日の避難所生活を竹下凜アナが体験 暗闇の避難訓練も抜き打ちで...「グッズの実用性」「共助の大切さ」に"気づき"

宮崎県がイベント開催 実体験で課題浮き彫りに

避難所生活の体験イベントは宮崎県が企画し、南九州大学宮崎キャンパスで行われた。災害発生時に開設される避難所での生活を、参加者が運営面も含めて体験できるものだ。

県民の防災意識向上を目的としており、自治体職員のほか、五ヶ瀬中等教育学校や日南高校の生徒など、5歳から71歳までの計28人が参加した。

4チームに分かれ避難所運営をシミュレーション

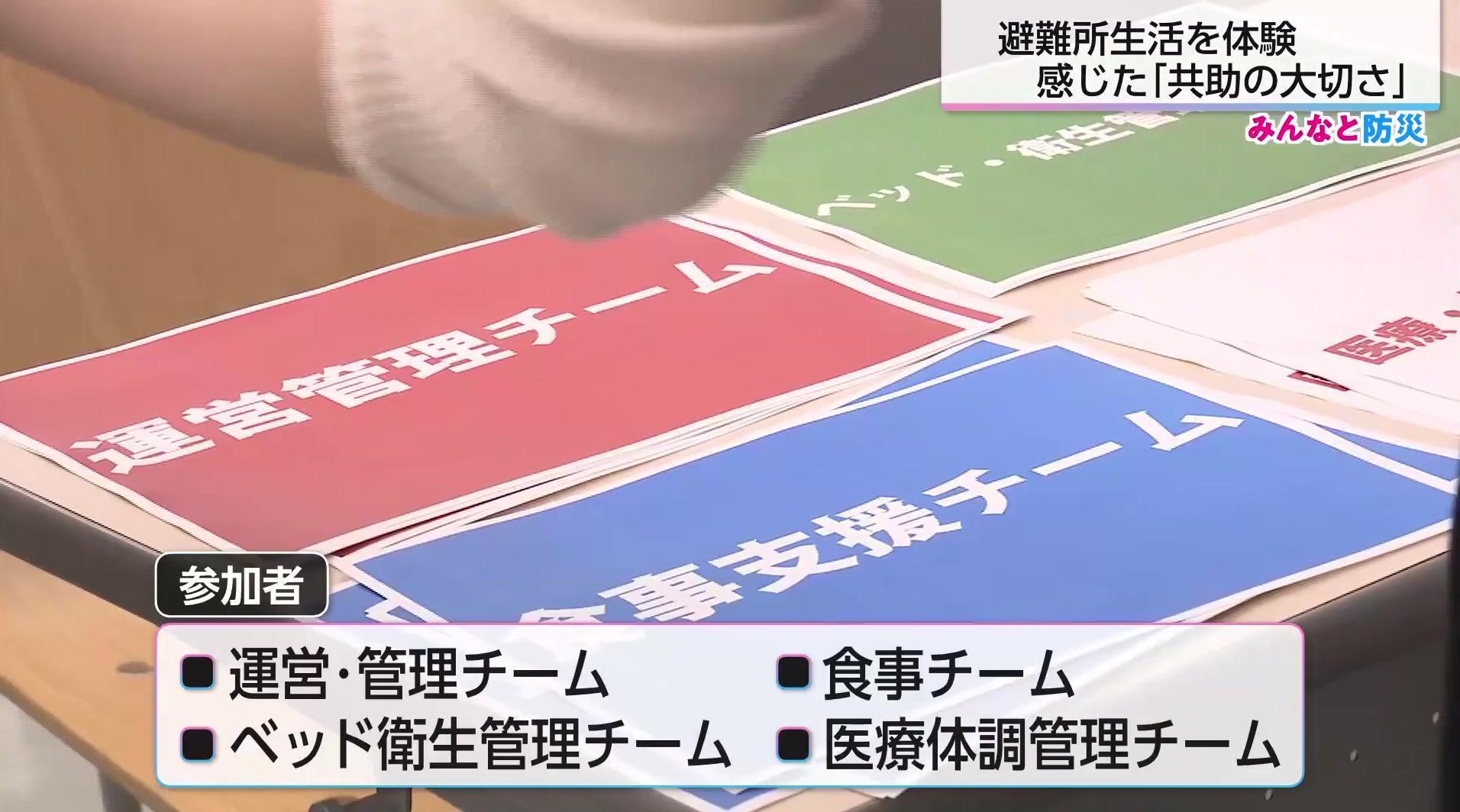

実際の避難所生活では、自治体職員だけでなく、避難生活をする全員が何らかの役割を担って避難所を運営することになる。

今回のイベントでは、参加者を「運営・管理チーム」「食事チーム」「ベッド衛生管理チーム」「医療体調管理チーム」の4つのチームに分け、避難所の設営から運営までを体験した。

竹下凜アナウンサー:

参加者全員で「班分け」を行い、私は「医療・体調管理チーム」となりました。ここから避難所生活を体験していきます。

アリーナに移り、さっそく避難所生活体験がはじまった。全員の体調管理を行う「医療・体調管理チーム」はさっそく、参加者の健康状態を確認する作業にとりかかる。勝手がわからないため、話し合いながら進めていた。

「体調の確認はどうする?」

「顔色?ヒアリング?」

「いつのタイミングでする?」

「2時間おきとか...長すぎ?」

手探り状態の中、参加者の健康状態を聞いていくと、様々な「発見」があった。

参加者:

寒暖差アレルギーを持つ人は、朝と晩に鼻水が出ると言っていたから、この方に関しては、ティッシュを多めに渡さないといけないと思う。

共同生活の中では、アレルギーや持病がある人、薬を飲んでいる人などもいて、個人に合わせた対応や管理が必要になることを実感した。

簡易ベッド設営、2~3分で完成

各チーム、徐々に体制が整ってきたところで、避難所で寝泊まりするためのテントや簡易ベッドの組み立てが始まった。

参加者:

1人だと立てられなかったと思うが、2人なら簡単に立てることができた。

組み立てはわずか2~3分で完了。1人では組み立てると5分ほどで完成した。

参加者の防災グッズ、実用性も検証

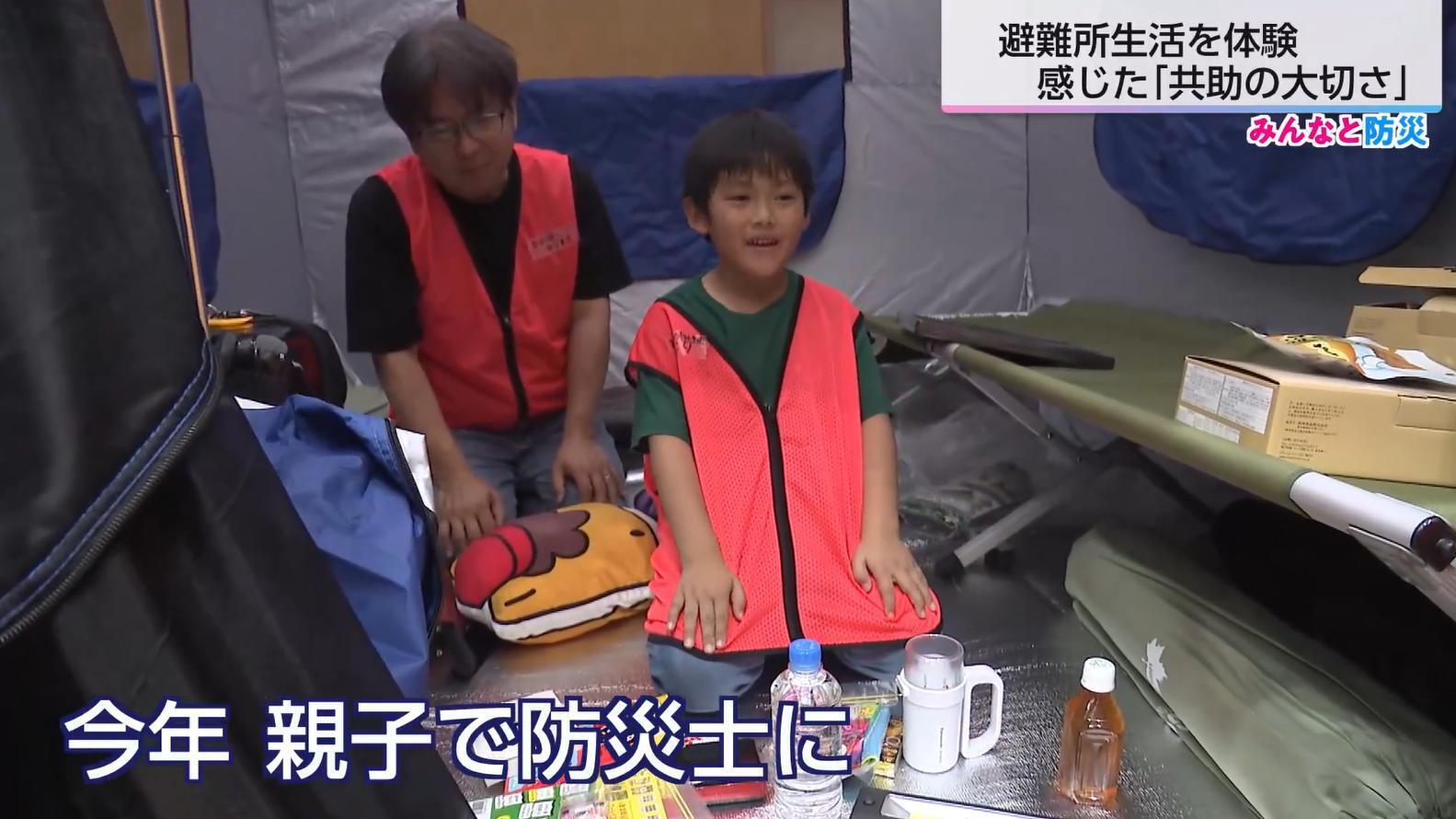

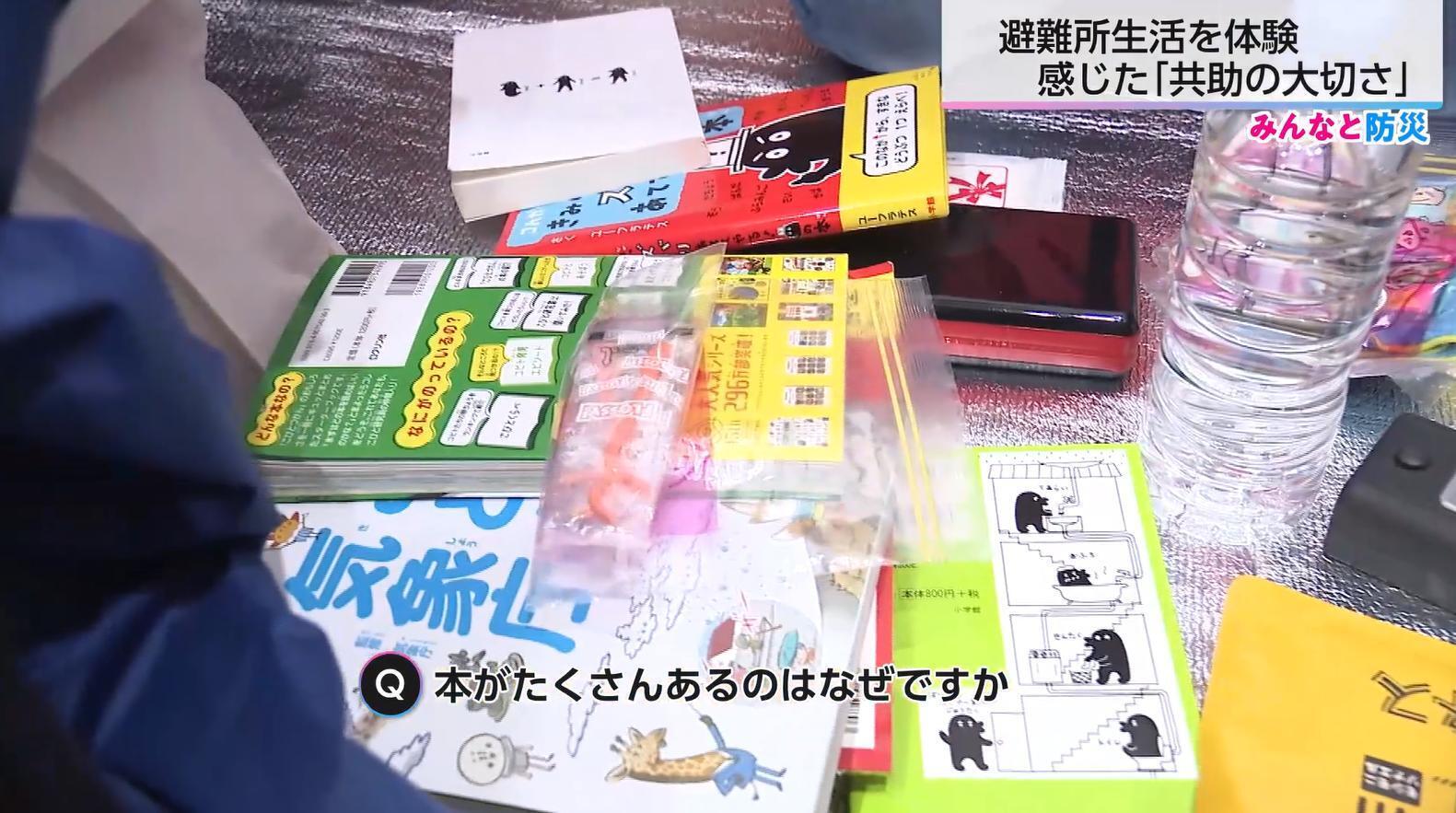

参加者の中には、日頃から備えている防災グッズを実際に持ち込んだ人もいた。ことし防災士の試験に合格した親子に中身を見せてもらうと...

Q. 本がたくさんあるのはなぜですか?

参加した子供:

つまらないときに読む本です。

参加した子供:

子供は寂しいときとか不安な時は、「おもちゃ」をもっていくといいので、人形を持ってきました。

夕食は、キッチンカーで調理されたドライカレーなどの防災食が提供された。

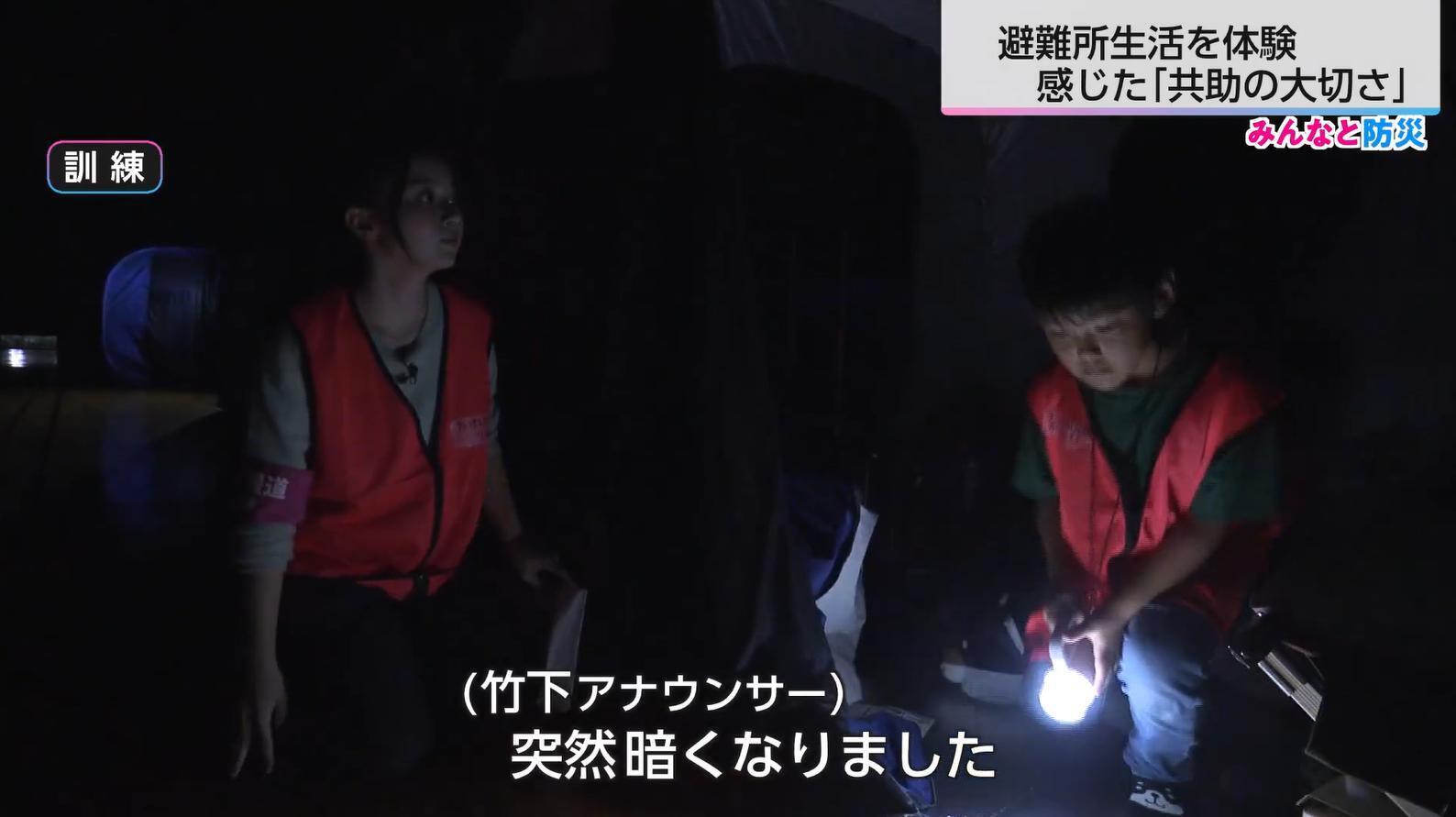

停電想定し暗闇での避難訓練

こうして、1日が終わろうとしていた頃...突然、会場が真っ暗に。

竹下アナ:

突然、暗くなりました。

会場内からは、急な停電に驚いてざわめく声や、「ライトは?」と、明かりを探す声などが聞こえてくる。

すると「訓練、訓練、地震です!」という声が響いた。参加者に事前に伝えることなく、震度7の地震発生と停電を想定した訓練だった。参加者たちには暗闇の中で屋外への避難行動が求められた。

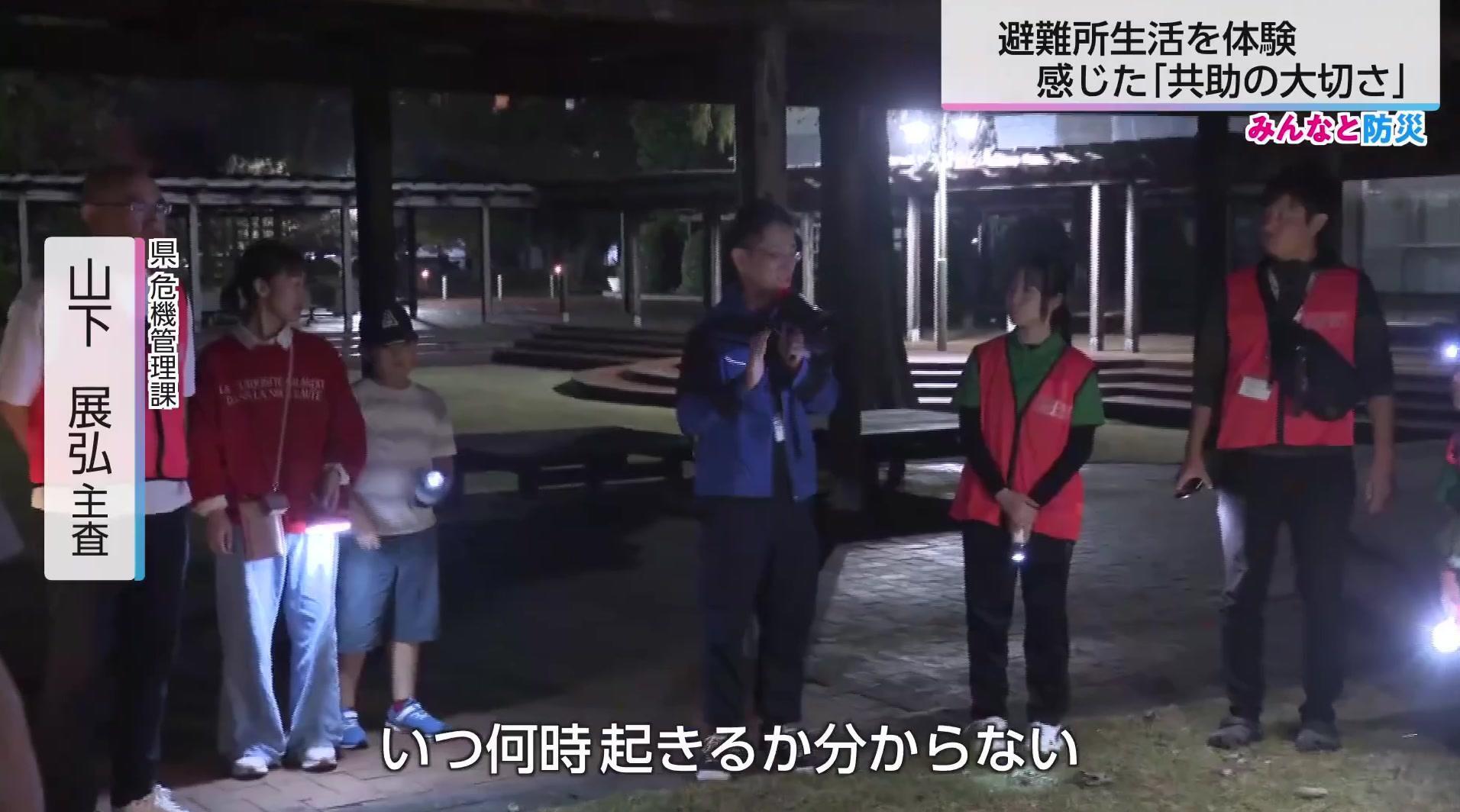

県危機管理局の山下展弘主査は、「いつ何時起きるか分からない。避難所にいても、何があるかわからない、というのをしっかりと頭の片隅においていただければと思います」と、予期せぬ事態への備えの重要性を強調した。

参加者に多数の「気づき」

一夜明けて、参加者から感想を聞いた。参加者からは、イベントを通じて得た多くの「気づき」が語られた。

防災士の親子は、「あんまり眠れませんでした。なんかずっと(テントの)チャックの音が鳴っているような感じで怖かったです」と、避難所での睡眠の質の低さを実感していた。

一方で、不安解消グッズとして持参したぬいぐるみ「でかしば」については、一緒に寝ていたとのことで、役に立ったようだった。

「あまり眠れなかった」という声は、他にも聞かれた。用意されていた簡易ベッドで寝たという4人家族は、男の子が「僕が最初起きてみたら、ベッドから落ちてた」と話していた。

母親も、「まっすぐ寝て、あとは横に体を動かす程度で、なかなか眠れなかった」と、ベッドのサイズや安定性の面で、避難所の夜の厳しい環境を実感していた。

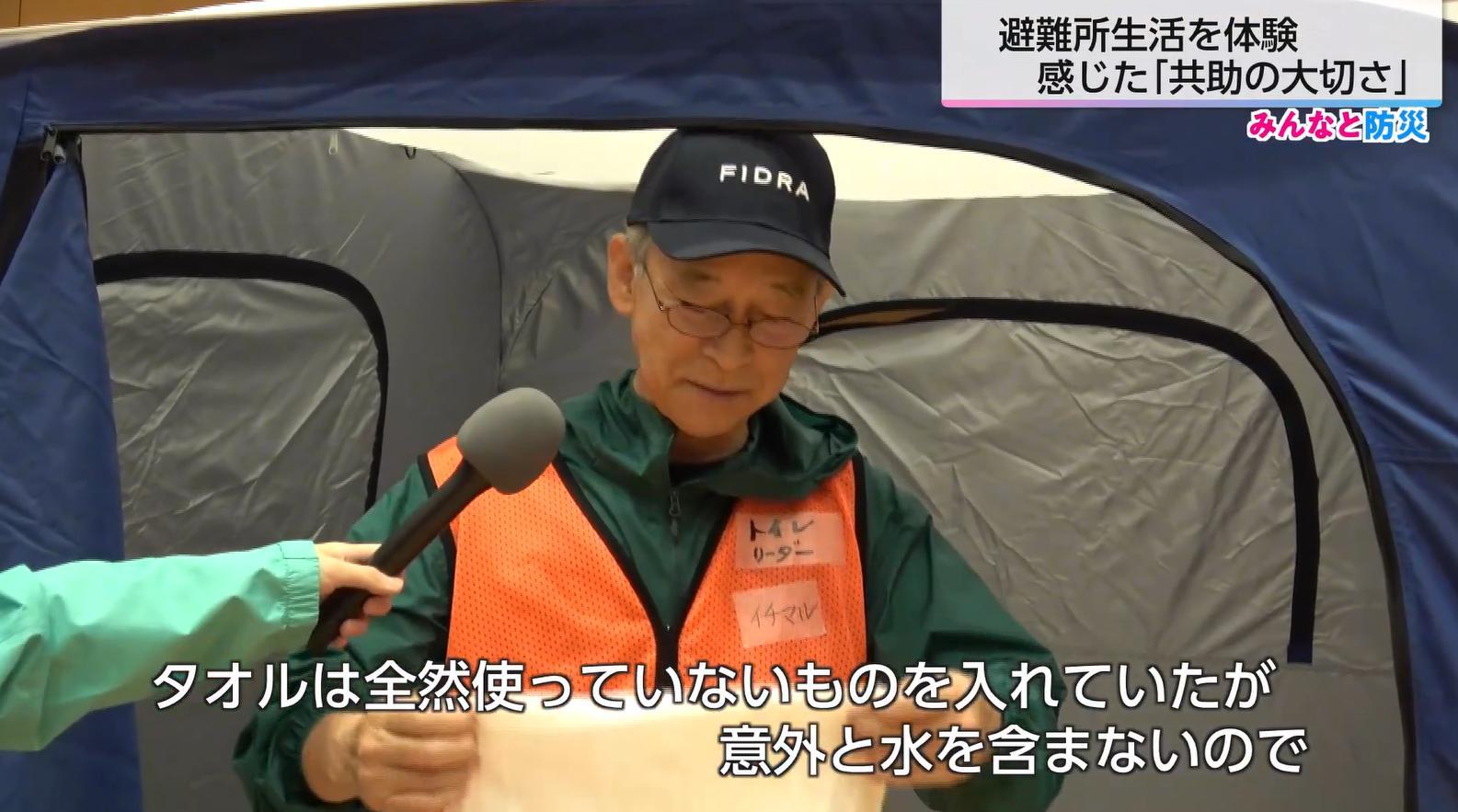

また、各自が持参した防災グッズについても、その実用性を試す機会になっていた。

新しい、まだ1度も使っていなタオルを持ってきた男性は、「意外と水を含まないので、1度ぐらい使って、洗ったものを持ってきた方が、水の吸い取りにはいい」という気付きがあったという。

一方、女子高校生は、「水なしでできるシャンプーが支給されたが、髪が長いので足りなかった。ドライシャンプーを多めに持ってきていたので良かった」と、効果を実感していた。

また、「避難したら自分で身の回りのことをしなければいけないと思っていたが、いろいろな人と協力して避難所をつくっていくのが初めての体験だったので、参加してよかった」と、共同作業の重要性を改めて認識した様子だった。

避難者主体の「共助」での運営が重要

災害時は、自治体の職員も被災する可能性があり、職員がすぐに避難所の運営を行えるとは限らない。避難所では「共助」の意識を持つことが重要だ。

宮崎県危機管理局 山下展弘主査:

実際に自分が動かなければ避難所も動かないということを感じていただき、おのずと参加者自らが動く姿が見えたので良かった。避難者の方々がコミュニケーションをとりながら運営をすることで避難所がより快適になる。共助が大事。

今回の体験イベントは、災害時における避難所運営の課題を参加者自身が体感し、今後の防災対策に繋がる貴重な機会となった。