番組表

「食べて駆除」大学生が提案 大淀川の生態系脅かす外来魚「コウライオヤニラミ」を美味しくいただくためのレシピを開発

2025年10月02日

宮崎県で爆発的に繁殖し、在来種の生態系を脅かす外来魚「コウライオヤニラミ」。この問題に、南九州大学の学生が新たな解決策を提示した。それは「食べて駆除」。環境園芸学科と管理栄養学科の学生が共同で、コウライオヤニラミを使ったレシピを開発した。

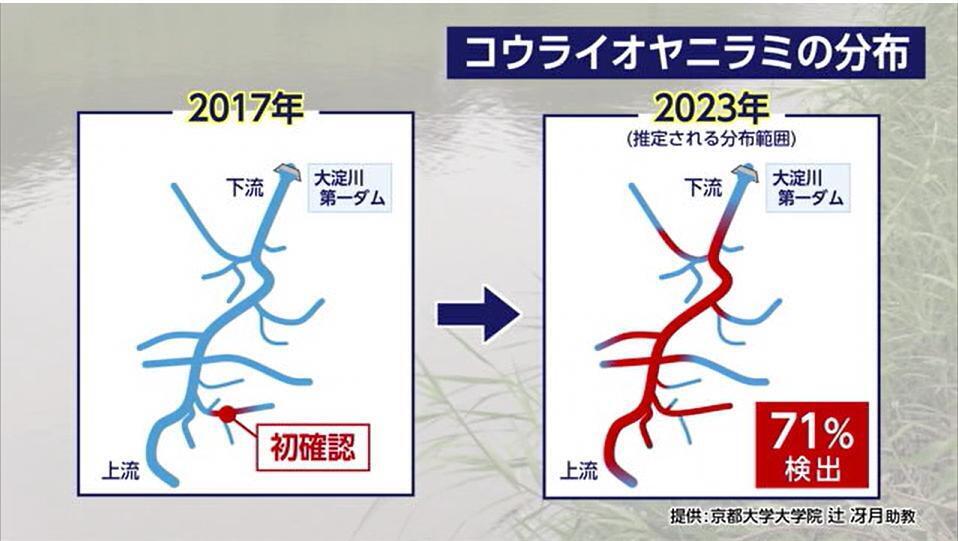

2017年に国内で初めて天然水域の大淀川支流で発見されたコウライオヤニラミ。朝鮮半島原産の肉食性の淡水魚で、体長は最大約30センチに達する。人為的な放流が原因とみられ、その後の調査で生息域の急拡大が判明した。

魚が水中に出した糞などのDNAから、生息域がどれだけ広がっているか調査したところ、2017年の初確認からわずか6年後...。都城市の大淀川水系の71%で、コウライオヤニラミのDNAが確認された。

また、コウライオヤニラミのDNA濃度が高いところほど、在来種のDNA濃度が低くなっていることも判明。コウライオヤニラミが短期間で生息域を拡大しながら、在来種を捕食している実態が浮き彫りとなった。

大淀川のみに生息する絶滅危惧種「オオヨドシマドジョウ」など、在来魚の生態系への影響が懸念されていて、宮崎県は環境省に対して、国の特定外来生物に指定するよう要望している。

命を有効活用 学生がレシピ開発に挑戦

これまで食用として扱われてこなかったコウライオヤニラミ。トゲがあることや、日本人にはなじみが薄いことが理由だ。

しかし、駆除方法を模索する中で、学生たちはその命を有効活用できないかと考え、5月からレシピ開発に着手した。

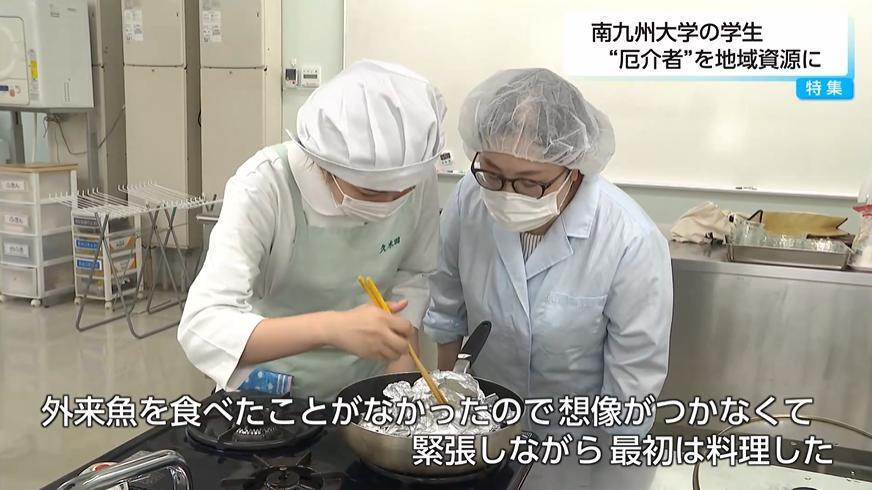

「外来魚を食べたことがなかったので、想像がつかなくて、緊張しながら最初は料理しました」と管理栄養学科の田久保ひかりさんは話す。

学生たちは3か月ほどかけてレシピを考案。

幅広い世代に受け入れられ、誰でも作りやすいレシピになるよう試行錯誤してきた。

4つの新レシピ 試食会

コウライオヤニラミのあっさりとした淡白な味わいを生かし、4つの料理が完成した。

完成したのは、コウライオヤニラミの唐揚げと大根おろしをたっぷり使った「みぞれあんかけ」に、揚げ焼きにした甘酸っぱい「南蛮漬け」、野菜と一緒に蒸し焼きにした「ホイル焼き」、タルタルソースがかかったサクサクのフライをはさんだ「フィッシュバーガー」の4品だ。

レシピのさらなる改良に向けて、この日は試食会が行われた。

環境園芸学科の須田涼介さんは、「あっさりしていて、臭みを感じない。さばいているときはものすごく臭いがしたが、料理になった瞬間、臭いが全部消えて食べやすい味になっている」と感想を述べた。

管理栄養学科 田久保ひかりさん:

味付けも良かったし、身がボロボロになって崩れることなく、見栄えもよく完成することができたので成功かなと思う。良かったです。料理にすることは私たちにとってもいいことだし、魚にとっても環境にとってもいいこと。外来魚は抵抗があるかもしれないが、味付けによってはおいしくなるということを知ってもらって、どんどん活用の場が広がればいい。

食べるために釣る コウライオヤニラミ釣り大会

コウライオヤニラミを食べて駆除するためには、釣ったり獲ったりする必要がある。9月、都城市で「コウライオヤニラミフィッシングバトル」と題した、駆除を目的に行われる釣り大会が行われた。南九州大学の学生たちは、その会場で今回作った4品のレシピを配布した。

NPO法人・都城大淀川サミット 宇都年文理事長:

もともと日本にいる魚の生態系を壊す恐れのある魚。県の条例で釣ったら移動ができないので、南九州大学がレシピを作っているので食べていただいてもいいかな。結構美味しいです。

また、学生たちは、小さなこどもでも骨を気にせず食べられるように、「ふりかけ」の開発にも挑戦しているという。「厄介者」が、食を通して「地域に受け入れられる存在」に生まれ変わる。今後もこの取り組みに注目したい。